Prolapso Genital e Incontinencia Urinaria: Breve Revisión.

Revisamos a continuación las dos principales patologías del suelo pélvico en la consulta ginecológica: el prolapso genital y la incontinencia urinaria.

Prolapso Genital

El prolapso genital ocurre ante el descenso de los órganos pélvicos a través de la vagina y secundario a la insuficiencia de las estructuras de soporte. Dichas estructuras son:

- Fascia endopélvica: se trata de tejido conectivo que da soporte al útero, con áreas de mayor densidad que dan lugar a dos ligamentos anteriores o pubovesicovaginales, dos posteriores o uterosacros y dos laterales o cardinales.

- Diafragma pélvico: Está conformado por los músculos elevadores del ano y los coccígeos.

- Diafragma urogenital: Constituido por el músculo transverso del periné e incluye al esfínter estriado uretral.

- Piso perineal: Conforma el rafe medio rectovaginal con los músculos bulbocavernosos y los transversos superficiales.

El prolapso genital es de origen multifactorial. Los factores congénitos incluyen patologías del tejido conectivo y se presenta en mujeres jóvenes y nulíparas. El embarazo y el parto son los factores más importantes para el desarrollo del prolapso genital.

Sin embargo, suele presentarse en el climaterio y en la senectud, en particular en pacientes con sobrepeso y al desaparecer el estímulo estrogénico de los tejidos de sostén. Otros factores pueden ser la obesidad, ejercicio físico intenso, tos crónica y el estreñimiento.

Así se presenta tu paciente

Las pacientes pueden presentar síntomas relacionados específicamente con las estructuras prolapsadas, como una protuberancia o presión vaginal o síntomas asociados. Los cuales incluyen disfunción urinaria, defecatoria o sexual. La gravedad de los síntomas no se correlaciona bien con el estadio del prolapso.

Los síntomas a menudo están relacionados con la posición; con frecuencia son menos perceptibles en la mañana o mientras la paciente está en posición supina y empeoran a medida que avanza el día o cuando se encuentra en posición vertical. Muchas mujeres con prolapso genital están asintomáticas, en cuyo caso no se requiere de tratamiento.

Clasificación del Prolapso Genital

El prolapso uterino o histerocele se refiere al descenso del útero asociando siempre diversos grados de descenso de la vejiga y/o el recto. El cistocele es el prolapso de la pared anterior de la vagina, asociado al descenso de la vejiga, mientras que el ureterocele conlleva el descenso de la uretra. El rectocele, por el contrario, es el descenso de la pared posterior de la vagina, aunado al descenso del recto.

El enterocele se refiere al prolapso de la porción superior de la pared vaginal con hernia del fondo de saco de Douglas, lo que incluye generalmente intestino delgado o epiplón. Por último, el prolapso de la cúpula vaginal ocurre en mujeres con histerectomía previa. El sistema de cuantificación del prolapso de órganos pélvicos (CPOP) evalúa el prolapso en cada segmento y mide 6 puntos con referencia al himen, dado que es una estructura de fácil identificación.

La estadificación se realiza al observar el grado de prolapso durante maniobras de máximo esfuerzo, con la paciente sentada a 45º en la mesa de exploración ginecológica y tracción de órganos.

| Estadio | Características |

|---|---|

| Estadio 0 | No hay prolapso, los puntos anteriores y posteriores están en -3 cm. |

| Estadio I | El punto de mayor prolapso está a 1 cm por encima del himen (-1 cm). |

| Estadio II | El punto de mayor prolapso está entre 1 cm por encima y 1 cm por debajo del himen (entre - 1 cm y + 1 cm). |

| Estadio III | El punto de mayor prolapso se localiza a más de 1 cm por debajo del himen, pero no es mayor que la longitud total de la vagina - 2 cm. |

| Estadio IV | El punto de mayor prolapso protruye al menos la longitud total de vagina - 2 cm. |

Manejo del Prolapso Genital

En los grados leves de prolapso la mayoría de las pacientes se encuentran asintomáticas, por lo que no requerirán tratamiento. Se indica tratamiento conservador en pacientes sin paridad satisfecha, con alto riesgo quirúrgico o que no desean cirugía. Ello mediante ejercicios de Kegel o estimulación eléctrica, así como cambios al estilo de vida como pérdida de peso, tratamiento del estreñimiento y evitar fumar. En el cistocele, se puede hacer uso de un pesario sin importar el estadio del prolapso.

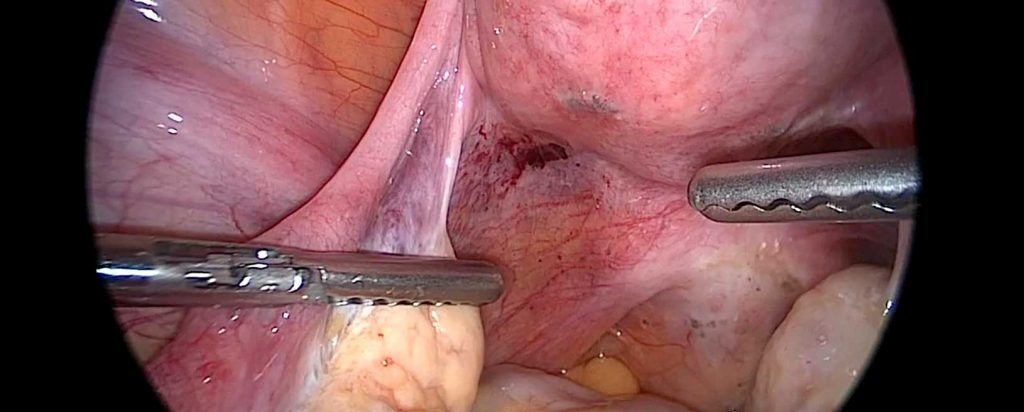

En los casos de prolapso genital moderado a grave sintomático está indicado el tratamiento quirúrgico mediante colporrafia anterior por vía vaginal. El tratamiento de elección depende del tipo de defecto, la clínica y edad de la paciente, así como afectación a su calidad de vida.

Incontinencia Urinaria

La incontinencia urinaria se refiere a la pérdida involuntaria de orina, cuyo diagnóstico requiere de una historia clínica dirigida y, en ocasiones, de un estudio urodinámico. Revisamos a continuación los múltiples tipos de incontinencia urinaria.

Incontinencia Urinaria de Esfuerzo

Es la pérdida involuntaria de orina al realizar un esfuerzo y aumentar con ello la presión abdominal. Es ocasionada por insuficiencia del esfínter uretral, ya sea por hipermovilidad uretral o por insuficiencia uretral intrínseca. El manejo en los casos leves se puede realizar mediante la indicación de ejercicios de los músculos del suelo pélvico que participan en la continencia. En casos más avanzados el manejo es quirúrgico mediante la colocación de bandas suburetrales libres de tensión.

Incontinencia Urinaria de Urgencia

Es la pérdida involuntaria de orina aunada al deseo urgente de orinar y es secundaria a las contracciones involuntarias del músculo detrusor. La paciente suele referir poliuria, siendo prudente descartar de manera previa una cistitis. El tratamiento en los casos leves es el entrenamiento vesical junto con cambios al estilo de vida, tales como la pérdida de peso, evitar el tabaquismo, disminuir la ingesta de cafeína y alcohol.

Se puede indicar anticolinérgicos para contrarrestar la hiperactividad del detrusor, la cual es mediada por el sistema parasimpático, siendo los más utilizados la tolterodina, solifenacina y la fesoterodina. Estos fármacos están contraindicados en pacientes con glaucoma y sus efectos adversos más frecuentes son la sequedad de boca, el estreñimiento y visión borrosa.

Otros tipos de incontinencia urinaria

La incontinencia urinaria mixta se presenta en pacientes con componentes tanto de urgencia como de esfuerzo. La incontinencia urinaria continua es secundaria a una fístula urogenital, mientras que la incontinencia urinaria por rebosamiento ocurre por retención urinaria.

Manejo de la Incontinencia Urinaria

| Nivel de Atención | Manejo |

|---|---|

| Primer Nivel | Pacientes candidatas a tratamiento conservador previa revisión de especialista en segundo o tercer nivel. |

| Segundo Nivel | Diagnóstico de incontinencia urinaria con urocultivo negativo. Pacientes con prolapso de la pared vaginal anterior (cistocele) estadio 1 sin respuesta a tratamiento conservador. Pacientes con cistocele estadios II- IV. |

| Tercer Nivel | Pacientes con incontinencia de esfuerzo, o cistocele recidivante. Pacientes con alto riesgo quirúrgico. |

Referencias Bibliográficas

Barber MD, Maher C. Epidemiology and outcome assessment of pelvic organ prolapse. Int Urogynecol J 2013; 24:1783.

Nygaard I, Barber MD, Burgio KL, et al. Prevalence of symptomatic pelvic floor disorders in US women. JAMA 2008; 300:1311.

Barber MD, Walters MD, Bump RC. Short forms of two condition-specific quality-of-life questionnaires for women with pelvic floor disorders (PFDI-20 and PFIQ-7). Am J Obstet Gynecol 2005; 193:103.

Tegerstedt G, Maehle-Schmidt M, Nyrén O, Hammarström M. Prevalence of symptomatic pelvic organ prolapse in a Swedish population. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2005; 16:497.

Rortveit G, Brown JS, Thom DH, et al. Symptomatic pelvic organ prolapse: prevalence and risk factors in a population-based, racially diverse cohort. Obstet Gynecol 2007; 109:1396.

Boyles SH, Weber AM, Meyn L. Procedures for pelvic organ prolapse in the United States, 1979-1997. Am J Obstet Gynecol 2003; 188:108.

Swift S, Woodman P, O’Boyle A, et al. Pelvic Organ Support Study (POSST): the distribution, clinical definition, and epidemiologic condition of pelvic organ support defects. Am J Obstet Gynecol 2005; 192:795.

Luber KM, Boero S, Choe JY. The demographics of pelvic floor disorders: current observations and future projections. Am J Obstet Gynecol 2001; 184:1496.

Hagen S, Stark D, Glazener C, et al. Individualised pelvic floor muscle training in women with pelvic organ prolapse (POPPY): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2014; 383:796.

Wiegersma M, Panman CM, Kollen BJ, et al. Effect of pelvic floor muscle training compared with watchful waiting in older women with symptomatic mild pelvic organ prolapse: randomised controlled trial in primary care. BMJ 2014; 349:g7378.

Panman C, Wiegersma M, Kollen BJ, et al. Two-year effects and cost-effectiveness of pelvic floor muscle training in mild pelvic organ prolapse: a randomised controlled trial in primary care. BJOG 2017; 124:511.

Li C, Gong Y, Wang B. The efficacy of pelvic floor muscle training for pelvic organ prolapse: a systematic review and meta-analysis. Int Urogynecol J 2016; 27:981.

Whiteside JL, Weber AM, Meyn LA, Walters MD. Risk factors for prolapse recurrence after vaginal repair. Am J Obstet Gynecol 2004; 191:1533.

Daskalakis G, Lymberopoulos E, Anastasakis E, et al. Uterine prolapse complicating pregnancy. Arch Gynecol Obstet 2007; 276:391.

Tsikouras P, Dafopoulos A, Vrachnis N, et al. Uterine prolapse in pregnancy: risk factors, complications and management. J Matern Fetal Neonatal Med 2014; 27:297.

Mardon RE, Halim S, Pawlson LG, Haffer SC. Management of urinary incontinence in Medicare managed care beneficiaries: results from the 2004 Medicare Health Outcomes Survey. Arch Intern Med 2006; 166:1128.

Griffiths AN, Makam A, Edwards GJ. Should we actively screen for urinary and anal incontinence in the general gynaecology outpatients setting?–A prospective observational study. J Obstet Gynaecol 2006; 26:442.

Dubeau CE, Simon SE, Morris JN. The effect of urinary incontinence on quality of life in older nursing home residents. J Am Geriatr Soc 2006; 54:1325.

Serati M, Salvatore S, Uccella S, et al. Female urinary incontinence during intercourse: a review on an understudied problem for women’s sexuality. J Sex Med 2009; 6:40.

Rogers RG. Clinical practice. Urinary stress incontinence in women. N Engl J Med 2008; 358:1029.

Wennberg AL, Altman D, Lundholm C, et al. Genetic influences are important for most but not all lower urinary tract symptoms: a population-based survey in a cohort of adult Swedish twins. Eur Urol 2011; 59:1032.