Epiglotitis: Revisión de su Diagnóstico y Tratamiento.

La epiglotitis describe la inflamación de la epiglotis y las estructuras supraglóticas adyacentes. Su incidencia disminuyó de manera importante con la introducción de la vacuna contra H. influenzae de tipo b; sin embargo, aún ocurren 0.6 a 0.8 casos por cada 100,000 personas, principalmente en ausencia de la vacuna. Sin tratamiento, la epiglotitis puede progresar a una obstrucción de las vías respiratorias que pone en peligro la vida. De ahí la importancia de estar actualizados en su diagnóstico y tratamiento.

La epiglotis forma la pared posterior del espacio vallecular debajo de la base de la lengua. Está conectada al cartílago tiroideo y al hueso hioides por ligamentos. La epiglotis consiste en un cartílago delgado que está cubierto anteriormente por una capa epitelial escamosa estratificada. Esta capa escamosa también cubre el tercio superior de la superficie posterior, donde se fusiona con el epitelio respiratorio que se extiende hacia la laringe. El epitelio y la lámina propia que se encuentran debajo se adhieren firmemente en la superficie posterior (laríngea) y se adhieren de manera laxa a la superficie anterior (lingual). Esto crea un espacio en la superficie lingual para acumular líquido de edema.

Patogenia de la Epiglotitis

Patogenia de la Epiglotitis

La epiglotitis infecciosa es una celulitis de la epiglotis, pliegues ariepiglóticos y otros tejidos adyacentes. Es el resultado de la bacteriemia y/o la invasión directa de la capa epitelial por el patógeno. La nasofaringe posterior es la principal fuente de patógenos en la epiglotitis. El traumatismo microscópico de la superficie epitelial (p.e. daño de la mucosa durante una infección viral o por los alimentos durante la deglución) puede ser un factor predisponente.

La inflamación de la epiglotis resulta del edema y la acumulación de células inflamatorias en el espacio entre la capa epitelial escamosa y el cartílago epiglotal. La superficie lingual de la epiglotis y los tejidos periepiglóticos tienen abundantes redes de vasos linfáticos y sanguíneos que facilitan la diseminación de la infección y la posterior respuesta inflamatoria.

Una vez que comienza la infección, la inflamación progresa rápidamente y afecta a toda la laringe supraglótica (incluidos los pliegues ariepiglóticos y los aritenoides). Las regiones subglóticas generalmente no se ven afectadas; la inflamación es retenida por el epitelio fuertemente adherido a nivel de las cuerdas vocales. La inflamación supraglótica reduce el calibre de la vía aérea superior, causando un flujo de aire turbulento durante la inspiración y manifestado por estridor.

Los mecanismos adicionales de obstrucción al flujo de aire pueden incluir el doblez posterior e inferior de la epiglotis (que actúa como válvula, obstruye el flujo de aire durante la inspiración pero permite la exhalación) y la aspiración de las secreciones orofaríngeas. La obstrucción de la vía aérea, que puede provocar un paro cardiopulmonar, puede ser rápidamente progresiva. Los signos de obstrucción grave de la vía aérea superior (p.e. estridor/estertor, retracción costal y supraesternal, taquipnea y cianosis) pueden presentarse hasta el final del proceso de la enfermedad, cuando la obstrucción de la vía aérea es casi completa.

Etiología de la Epiglotitis

La epiglotitis puede ser causada por bacterias, virus u hongos. En niños previamente sanos, la mayoría de los casos son bacterianos. Los patógenos más frecuentes varían según la edad del paciente y su estado inmunológico.

Epiglotitis en pediátricos

Haemophilus influenzae tipo b (Hib) fue la causa infecciosa más común de epiglotitis en niños. La incidencia disminuyó después de que la vacuna contra Hib se agregó al programa de vacunación infantil. La epiglotitis por Hib todavía ocurre, principalmente en niños no vacunados, pero ocasionalmente puede ocurrir en un niño vacunado. En una serie de casos de epiglotitis, el Hib representó 6 de 19 casos entre 1992 y 2002; cinco de los casos ocurrieron en niños que habían sido completamente vacunados.

Otras etiologías de epiglotitis en niños incluyen a otros H. influenzae (tipos A, F y no tipificables), estreptococos (incluyendo estreptococos del grupo A) y Staphylococcus aureus, incluidas cepas resistentes a la meticilina. La epiglotitis estreptocócica del grupo A que complica la varicela primaria también ha sido reportada.

Epiglotitis en adultos

En adultos, la epiglotitis se ha asociado con una amplia gama de bacterias, virus, infecciones virales y bacterianas combinadas, hongos y causas no infecciosas. En la mayoría de los casos, los hemocultivos y cultivos faringeos son negativos. Anteriormente, entre los casos en los que se identificaba un patógeno, Hib era la etiología más común, representando el 3 al 14% de todos los casos. En un estudio poblacional más reciente, Streptococcus pneumoniae fue el patógeno más común encontrado en 39 adultos con epiglotitis. Sin embargo, la etiología fue desconocida en otros 22 de ellos. Del mismo modo, las especies de estreptococos representaron siete de nueve casos en un estudio multicéntrico de 1999 a 2013.

Pacientes inmunocomprometidos

En pacientes inmunodeprimidos, la epiglotitis puede ser causada por otros patógenos como Pseudomonas aeruginosa y especies de Candida. También se ha descrito un único caso de epiglotitis por Histoplasma capsulatum en un adulto en tratamiento con infliximab, prednisona y azatioprina para la enfermedad de Crohn.

Causas no infecciosas

Las causas traumáticas de epiglotitis incluyen lesión térmica, aspiración de cuerpo extraño e ingestión cáustica. La epiglotitis también puede ocurrir en raras ocasiones como una complicación del trasplante de médula ósea o de órgano sólido (como una manifestación de enfermedad linfoproliferativa postrasplante o enfermedad de injerto contra huésped). Se ha informado de un adulto con epiglotitis por granulomatosis con poliangeítis.

Epidemiología de la Epiglotitis

La epidemiología de la epiglotitis cambió después de la adición de la vacuna conjugada para Haemophilus influenzae tipo b (Hib) al calendario de vacunación infantil habitual en diversos países. La incidencia anual de epiglotitis entre los niños ha disminuido drásticamente después de la introducción de dichas vacunas. Entre los niños inmunizados en algunas poblaciones, las estimaciones de las tasas de epiglotitis han variado de 0.6 a 0.8 casos por 100,000. Estudios adicionales sugieren incluso mayores disminuciones globales en la epiglotitis en niños vacunados. La incidencia de epiglotitis en adultos parece estable en las últimas décadas con 0.6 a 1.9 casos por 100,000 personas anualmente en estudios de Islandia y Dinamarca, respectivamente.

Por otro lado, la edad media de los niños con epiglotitis ha aumentado de 3 años a aproximadamente 6 a 12 años de edad. En la era pre-Hib-vacuna en EUA, El 72% de los casos de epiglotitis ocurrieron en niños entre las edades de uno y cinco años, con pico de ocurrencia en el tercer año de vida. La epiglotitis históricamente ha sido un poco más común en hombres (58%) que en las niñas.

Factores de riesgo

En los niños, los factores de riesgo para la epiglotitis incluyen vacunación incompleta o ausente para Hib e inmunodeficiencia. Además, algunos huéspedes pueden ser genéticamente más susceptibles a la infección invasiva por Hib. En los adultos, la epiglotitis se ha asociado con una serie de condiciones comórbidas, que incluyen a la hipertensión, diabetes mellitus, drogadicción e inmunodeficiencia. Además, en un análisis retrospectivo de una base de datos nacional, el IMC > 25, la diabetes mellitus, la neumonía concurrente y la presencia de un quiste epiglótico al ingreso, fueron algunos factores asociados con una mayor gravedad de la epiglotitis.

Así se presenta tu paciente

El diagnóstico de epiglotitis es una emergencia médica. Para minimizar la morbilidad y la mortalidad, el reconocimiento y el tratamiento oportunos son fundamentales. El objetivo principal del tratamiento de los pacientes con epiglotitis es realizar un diagnóstico definitivo e iniciar el tratamiento antes del comienzo de la obstrucción de la vía aérea. El mantenimiento de la permeabilidad de las vías respiratorias es el objetivo principal. En pacientes con signos de obstrucción total o casi total de las vías respiratorias, el manejo de la vía aérea necesariamente precede a la evaluación diagnóstica.

Las características clínicas de la epiglotitis difieren con la edad, gravedad y etiología. Los niños pequeños presentan clásicamente dificultad respiratoria, ansiedad y posición en “trípode” característica o de “olfateo”. Asumen una posición sentada con el tronco inclinado hacia adelante, el cuello hiperextendido y el mentón hacia delante en un esfuerzo por maximizar el diámetro de la vía aérea obstruida. Además, pueden volverse combativos al adoptar posición supina; sin embargo, la presentación puede ser sutil. El babeo suele estar presente y generalmente la tos ausente. Niños mayores, adolescentes y adultos pueden presentar dolor de garganta grave pero orofaringe relativamente normal a la exploración.

Pediátricos con epiglotitis

El inicio es súbito y la evolución es rápida (en cuestión de horas) con disfagia, babeo y angustia. Aunque muchos pacientes tienen antecedente de síntomas en vías respiratorias superiores, la evolución habitual de la enfermedad antes de la hospitalización es menor a 24 horas y con frecuencia menor a 12 horas. La aparición repentina de fiebre alta (entre 38.8 y 40.0° C), dolor de garganta intenso, odinofagia y babeo es común. Los niños con epiglotitis usualmente tienen una apariencia tóxica; sin embargo, hay un amplio espectro de gravedad. Experimentan una sensación de asfixia, se angustian durante la inspiración, y están ansiosos, inquietos e irritables. Su habla es amortiguada, a menudo descrita como de “papa caliente”.

Los niños con epiglotitis adoptan una posición sentada, con el tronco inclinado hacia adelante, el cuello hiperextendido y el mentón hacia delante en un esfuerzo por maximizar el diámetro de la vía aérea obstruida (la postura de “trípode”). El estridor es frecuente y es signo de obstrucción de la vía aérea. Además, los niños con epiglotitis generalmente carecen de ronquera o tos, que son más característicos en el crup.

| Frecuencia | de | los | signos | y | síntomas | de | la | epiglotitis | en | niños. |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dificultad | respiratoria | (80%) | ||||||||

| Estridor | (80%) | |||||||||

| Voz de "papa caliente" (79%) | ||||||||||

| Faringitis | (73%) | |||||||||

| Fiebre | (57%) | |||||||||

| Dolor | de | garganta | (50%) | |||||||

| Hipersensibilidad | de | la | parte | anterior | del | cuello | (38%) | |||

| Tos | (30%) | |||||||||

| Dificultad | para | deglutir | (26%) | |||||||

| Cambios | en | la | voz | (20%) |

En una serie de 102 pacientes con tos ferina y 101 con epiglotitis, babear, preferir sentarse, negarse a deglutir y disfagia fueron más comunes en niños con epiglotitis; mientras que la tos se presentó con mayor frecuencia en aquellos con tos ferina. La fiebre estaba presente en más del 90% y el babeo en el 80% de aquellos con epiglotitis pero en menos del 10% de los niños con tos ferina; el estridor y retracciones costales en ≥ 80% de ambas patologías. En esta serie, se observó tos en menos del 10% de los niños con epiglotitis.

Adultos con epiglotitis

Las características de la epiglotitis en adultos incluyen:

- Dolor de garganta u odinofagia desproporcionada (90 a 100%)

- Fiebre ≥38.5°C (26 a 90%)

- Disfonia (50 a 80%)

- Babeo (15 a 65%)

- Estridor o compromiso respiratorio franco (33%)

- Ronquera (20 a 40%)

El dolor de garganta es el síntoma más importante y frecuente en adultos (del 91 al 94%). El compromiso de la vía aérea, por el contrario, es mucho menos frecuente en adultos que en niños. Además, la progresión de los síntomas en adultos es más lenta. En una serie de 106 pacientes, el 65% se presentó dentro de los dos días del inicio de los síntomas y el 9% se presentó más de una semana después.

Valoración del Paciente

El enfoque para diagnosticar epiglotitis, incluidos los pacientes que deben someterse a visualización directa, depende de la edad del paciente, la gravedad de la enfermedad y la sospecha clínica de epiglotitis. La visualización de la epiglotis es el estándar aceptado para el diagnóstico clínico en adultos, aunque las radiografías se utilizan para hacer el diagnóstico en pacientes con enfermedad leve.

Evaluación en Pediátricos

La evaluación en niños debe individualizarse de acuerdo con la gravedad de la enfermedad, el estado de vacunación y la sospecha de epiglotitis.

Probable Epiglotitis

En raras ocasiones se han notificado casos de paro cardiorrespiratorio en niños durante los intentos por visualizar la epiglotis. Estos se han atribuido a una obstrucción funcional de la vía aérea (que resulta del aumento del esfuerzo respiratorio secundario a la ansiedad ocasionada), y/o a un agravamiento de la obstrucción de la vía aérea provocada por el posicionamiento supino y/o el laringoespasmo. Los pacientes que han caído en paro cardiorrespiratorio después de la visualización han tenido obstrucción preexistente, casi completa, de la vía aérea.

Estos pacientes suelen tener signos bastante concluyentes de epiglotitis (p.e. ansiedad, posición de “olfateo” y signos de afectación de la vía aérea superior, particularmente estridor, babeo o postura de “trípode”, sin tos). La atención inmediata de expertos en manejo de las vías respiratorias (otorrinolaringólogos y anestesiólogos con experiencia pediátrica) para evaluar y tratar a estos pacientes debe estar garantizada antes de cualquier intento de visualización de la epiglotis.

Epiglotitis Poco Probable

En niños con síntomas leves en los que la epiglotitis es una posibilidad pero para quienes otros diagnósticos también son probables, la exploración cautelosa de la garganta del niño es adecuada para determinar el mejor manejo posible. Los síntomas leves se definen como:

- Ausencia de estridor, estridor que no es constante en reposo o con retracción costal ausente o leve

- Aumento nulo o mínimo de los síntomas durante el esfuerzo

- Ausencia de cianosis

El riesgo de la evaluación de la orofaringe también se reduce en un niño que tiene esquema de vacunación completo contra Haemophilus influenzae tipo b. Se debe permitir que el niño adopte una posición comoda vertical y debe ser evaluado con cuidado, mientras lo sostiene un familiar para reducir la ansiedad que podría provocar un aumento en la dificultad respiratoria. En niños que pueden cooperar (generalmente los más grandes de edad y solo con dificultad respiratoria moderada), la visualización directa de la faringe con ayuda de una hoja abatelenguas se ha descrito como exitosa en algunos niños. Como alternativa, un especialista capacitado puede intentar la nasolaringoscopia con fibra óptica o la laringoscopia indirecta con un endoscopio de 70 grados.

La elección del lugar donde se realizará cualquier procedimiento endoscópico (es decir, una sala de operaciones, unidad de cuidados intensivos o servicio de urgencias) debe determinarse caso por caso, teniendo en cuenta la gravedad de la enfermedad del niño y la capacitación y experiencia del personal médico disponible dentro de cada institución en particular. Como una alternativa para los niños en quienes el examen oral aumenta la ansiedad y la epiglotitis sigue siendo una posibilidad diagnóstica clara, se pueden indicar radiografías laterales del cuello. Dichas radiografías se deben realizar preferentemente en el servicio de urgencias o en la unidad de cuidados intensivos, en lugar de trasladar al niño a radiología donde el RCP puede ser limitado.

Evaluación en Adultos

El abordaje en los adultos generalmente debe guiarse por el grado de compromiso respiratorio aparente. Los pacientes con obstrucción inminente o completa de las vías respiratorias deben ser intubados. La evaluación directa de la orofaringe como paso inicial generalmente es más segura en adultos que en niños dada la menor frecuencia de compromiso de la vía aérea en los casos de epiglotitis. Cuando dicha evaluación no permite la visualización de la epiglotis, o parece insegura, se pueden indicar radiografías laterales de cuello.

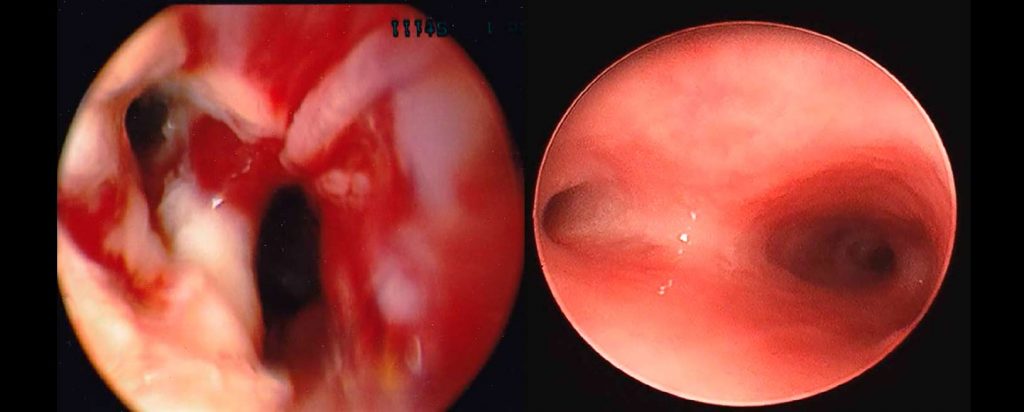

La visualización laringoscópica de la epiglotis (p. ej., nasolaringoscopia flexible, abordajes indirectos o directos) es el estándar de oro para el diagnóstico clínico, pero las radiografías laterales de cuello pueden ser anormales (generalmente muestran el clásico “signo del pulgar”) en 77 a 88% de los casos. El diagnóstico puede confirmarse mediante radiografía si la laringoscopia no se puede realizar.

Lo que esperas encontrar…

Al examinar la cavidad oral y la orofaringe en pacientes con epiglotitis, se pueden observar secreciones localizadas. El complejo laringotraqueal puede ser sensible a la palpación, particularmente en la región del hueso hioides. Los hallazgos de la evaluación consistentes con la epiglotitis incluyen inflamación y edema de las estructuras supraglóticas (epiglotis, pliegues ariepiglóticos y cartílagos aritenoides). Las cuerdas vocales falsas también pueden estar afectadas. Sin embargo, el examen orofaríngeo es normal en la mayoría de los pacientes y con frecuencia no se observa una epiglotis agrandada.

La nasolaringoscopia, la radiografía simple o la visualización durante la laringoscopia directa, bajo anestesia general en el quirófano, a menudo son necesarias para confirmar el diagnóstico. Los pacientes también deben ser evaluados en búsqueda de focos de infección extraepiglóticos (p.e. neumonía, adenitis cervical, celulitis, artritis séptica o, con menor frecuencia, meningitis), particularmente si cabe la posibilidad de infección por un patógeno que frecuentemente cause enfermedad invasiva en otros sitios (p.e. S. pneumoniae, Haemophilus influenzae, tipo b). La evaluación adicional de la infección extraepiglótica se guía por los hallazgos clínicos.

Exámenes de Laboratorio

No se deben realizar estudios de laboratorio en niños pequeños en quienes se sospeche fuertemente de epiglotitis hasta que se asegure la vía aérea porque la agitación causada por el dolor puede empeorar la dificultad respiratoria. Los estudios a solicitar son:

- Biometría hemática completa con diferencial

- Hemocultivo

- En pacientes intubados cultivo de la epiglotis.

La mayoría de los pacientes con epiglotitis tienen leucocitosis, pero este hallazgo es inespecífico.

Hallazgos en la Radiografía

Las radiografías laterales de cuello pueden confirmar el diagnóstico de epiglotitis; sin embargo, no son necesarias en los casos en que la probabilidad del diagnóstico es baja (p.e. niños vacunados con voz ronca y tos característica de la tos ferina), de modo que no esté indicada la radiografía; o bien, la probabilidad es muy alta, en cuyo caso es preferible la visualización directa en el quirófano. Las radiografías son de gran ayuda en la evaluación de pacientes en quienes la epiglotitis es una posibilidad, pero otros diagnósticos son más probables.

Las radiografías deben diferirse si aumentan la ansiedad del paciente o retrasan el diagnóstico y tratamiento definitivos. Si es necesario que el paciente con probable epiglotitis sea trasladado a radiología (es decir, si no se pueden obtener radiografías portátiles), deberá estar acompañado por personal capacitado en el manejo avanzado de la vía aérea y con el equipo adecuado y medicamentos. Las características radiográficas de la epiglotis incluyen:

- Una epiglotis agrandada que sobresale de la pared anterior de la hipofaringe (el “signo del pulgar”). En adultos con epiglotitis, el ancho de la epiglotis suele ser > 8 mm.

- Pérdida del espacio aéreo vallecular, un hallazgo que puede ser subestimado.

- Pliegues ariepiglóticos engrosados. En adultos con epiglotitis, el ancho de los pliegues ariepiglóticos suele ser > 7 mm.

- Hipofaringe distendida (inespecífico).

- Correción de la lordosis cervical normal (inespecífico).

Sospecha del Organismo Causal

La revisión de las características clínicas, el tratamiento y el resultado de 407 casos de epiglotitis en un solo estado de EUA durante un período de 18 años sugiere que las características clínicas varían dependiendo de si Haemophilus influenzae (Hib) es el patógeno causante de la enfermedad o no:

- La epiglotis por Hib está asociada a las características “clásicas”; es más común en niños pequeños, es rápidamente progresiva, involucra a la epiglotis más que a las estructuras adyacentes, y tiene un alto riesgo de obstrucción de las vías respiratorias.

- La epiglotitis no secundaria a Hib es más común en adultos y generalmente tiene un inicio más lento, una mayor participación de las estructuras supraglóticas que la epiglotis en sí y un menor riesgo de obstrucción de las vías respiratorias.

Diagnóstico de Epiglotitis

Se debe sospechar la epiglotitis en niños pequeños, especialmente aquellos que no están vacunados o tienen esquema incompleto para Haemophilus influenzae tipo B (Hib) y que presentan las siguientes características clínicas:

- Posición en trípode

- Ansiedad

- Dolor de garganta

- Estridor

- Babeo

- Disfagia

- Dificultad respiratoria

Debido al riesgo que representa la progresión rápida y la obstrucción de la vía aérea, el umbral diagnóstico de epiglotitis debe mantenerse bajo. Debe sospecharse epiglotitis en niños mayores, adolescentes y adultos en quienes la gravedad del dolor de garganta es desproporcionado a los hallazgos en la evaluación orofaríngea.

Criterios Diagnósticos

El mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea es el pilar del manejo de la epiglotitis. En pacientes con signos de obstrucción total o casi total de la vía aérea, el manejo de la vía aérea necesariamente precede a la evaluación diagnóstica. El diagnóstico de epiglotitis se confirma mediante la visualización de una epiglotis edematizada y eritematosa durante la laringoscopia directa al asegurar la vía respiratoria, la nasolaringoscopia con un endoscopio de fibra óptica o el examen orofaríngeo. Como alternativa, el diagnóstico se puede apoyar del hallazgo de edema epiglotal en la radiografía lateral de cuello en los casos en que no se realiza visualización directa. El abordaje diagnóstico depende de la edad y el estado clínico del paciente.

La visualización de la epiglotis en niños o adultos con sospecha de epiglotitis y signos de obstrucción grave de las vías respiratorias superiores debe intentarse únicamente en un entorno en el que las vías respiratorias puedan asegurarse de inmediato si es necesario (p.e. quirófano, servicio de urgencias o unidad de cuidados intensivos).

Papel de la radiografía en el diagnóstico

Como ya mencionamos, las radiografías no son necesarias para hacer un diagnóstico de epiglotitis, particularmente si el paciente muestra signos de obstrucción inminente o completa de las vías respiratorias, el diagnóstico clínico es evidente, o la epiglotis se visualiza durante el examen orofaríngeo con un abatelenguas (si es seguro y tolerado), nasolaringoscopia flexible u otro abordaje laringoscópico. Sin embargo, si se pueden obtener radiografías sin poner en riesgo al paciente (p.e. aumentando la ansiedad en un niño o que el paciente salga del servicio de urgencias), los hallazgos radiográficos a menudo pueden confirmar un diagnóstico presuntivo y ser de utilidad para iniciarl el manejo adecuado de la vía aérea.

Los hallazgos en la radiografía lateral de cuello sugerentes de epiglotitis incluyen una epiglotis agrandada, pérdida del espacio aéreo vallecular, pliegues ariepiglóticos engrosados, hipofaringe distendida y rectificación de la columna cervical. Sin embargo, en comparación con la visualización directa o indirecta de la epiglotis, las radiografías carecen de sensibilidad (38 a 88%) y especificidad (78%) y pueden retrasar el diagnóstico en pacientes críticamente enfermos.

Diagnóstico Microbiológico

El diagnóstico etiológico a veces se realiza mediante el cultivo del patógeno en muestra de sangre o de la superficie de la epiglotis. Se deben obtener las muestras de sangre y epiglóticas después de que la vía aérea esté segura. Barrer la epiglotis para la toma de muestra es difícil, potencialmente peligroso y está contraindicado en pacientes que no están intubados. Los cultivos epiglotales son positivos en 33 a 75% de los pacientes con epiglotitis. Los hemocultivos son positivos en aproximadamente 70% de los niños con epiglotitis causada por H. influenza, tipo b (Hib). En niños vacunados contra Hib, la utilidad de los hemocultivos es probablemente menor.

Diagnóstico Diferencial

El diagnóstico diferencial de la epiglotitis incluye otras causas de obstrucción aguda de las vías respiratorias altas:

- Laringotraqueitis (crup) o crup espasmódico (respuesta similar a angioedema con menos inflamación visible por laringoscopia)

- Uvulitis

- Traqueítis bacteriana

- Abscesos periamigdalinos o retrofaríngeos

- Cuerpo extraño alojado en la laringe o valécula

- Angioedema (anafilaxia o hereditario)

- Anomalías congénitas de la vía aérea superior

- Difteria

- Traumatismo de la vía aérea superior o lesión térmica

Crup o Laringotraqueitis

La epiglotitis se distingue del crup por la ausencia de “tos de perro” y la presencia de ansiedad y babeo. Los niños con crup generalmente se sienten cómodos en posición supina y tienen una epiglotis de apariencia normal cuando se visualiza durante el examen físico. Si se obtienen, las radiografías laterales del cuello en pacientes con crup pueden mostrar distensión de la hipofaringe durante la inspiración, turbidez subglótica y una epiglotis normal.

Uvulitis

La uvulitis infecciosa puede ocurrir junto con epiglotitis, faringitis o como una infección aislada. En pacientes con uvulitis aislada con una úvula masiva edematizada, la presentación puede parecerse a la de la epiglotitis. El edema y eritema de la úvula son los hallazgos característicos en el examen.

Traqueítis bacteriana

La traqueítis bacteriana puede ser una complicación de la laringotraqueitis viral (crup) o una infección bacteriana primaria. La traqueítis bacteriana primaria puede presentarse con obstrucción aguda de la vía aérea superior, fiebre y apariencia tóxica, de manera similar a la epiglotitis. Sin embargo, las radiografías pueden mostrar las irregularidades de la pared traqueal, así como una epiglotis y región supraglótica normales. La traqueoscopia directa puede ser necesaria para el diagnóstico.

Infección o Absceso periamigdalino o retrofaríngeo

Los niños con celulitis o absceso periamigdalino o retrofaríngeo u otras infecciones dolorosas de la orofaringe pueden presentar babeo e hiperextensión del cuello. Los niños con estas infecciones generalmente no tienen una apariencia tan tóxica o se encuentran tan ansiosos como aquellos con epiglotitis aguda. Sin embargo, una radiografía de cuello puede ser útil para confirmar o excluir la presencia de epiglotitis.

Cuerpos extraños

Los cuerpos extraños en la laringe o la tráquea pueden causar obstrucción completa o parcial de la vía aérea requiriendo manejo inmediato. Los cuerpos extraños alojados en el esófago, a la altura del cartílago cricoides o la bifurcación traqueal pueden comprimir la vía aérea, causando obstrucción una parcial.

Angioedema (por anafilaxia o hereditario)

La reacción alérgica o el edema angioneurótico agudo se inicia rápidamente sin síntomas previos de resfriado o fiebre. Las manifestaciones primarias son edema de los labios y la lengua, erupción urticarial, disfagia sin ronquera y, en ocasiones, estridor inspiratorio. Puede haber antecedentes de alergia o un episodio previo.

Anomalías congénitas y papilomas laríngeos

Las anomalías congénitas de las vías respiratorias superiores y los papilomas laríngeos a veces causan síntomas similares a los de la epiglotitis. Sin embargo, estas afecciones tienen un curso crónico y generalmente no causan fiebre (a menos que los síntomas se deban a la exacerbación del estrechamiento de las vías respiratorias debido a una infección viral concomitante).

Difteria

La presentación clínica de la difteria puede ser similar a la de la epiglotitis. La aparición de los síntomas suele ser gradual. El dolor de garganta, el malestar general y la fiebre leve son los síntomas de presentación más comunes. Una membrana diftérica (gris y claramente demarcada) puede estar presente. La difteria es extremadamente rara en países con altas tasas de vacunación contra la difteria, el tétanos y la tos ferina.

Otras causas de epiglotitis

Otras causas de epiglotitis, como la radioterapia del cuello, el traumatismo o la lesión térmica, generalmente pueden deducirse de la historia clínica. El laringopielocele, una complicación infecciosa del laringocele, el cual es un quiste anormal poco común en la laringe, también puede simular una epiglotitis, tanto en la presentación clínica como en las radiografías laterales del cuello.

Tratamiento de la Epiglotitis

Lo primordial en el manejo del paciente con epiglotitis, antes que cualquier otra cosa, es el asegurar la vía aérea. Aunado a ello, es indispensable establecer un esquema de tratamiento antibiótico apropiado y oportuno.

Manejo de la vía aérea

El abordaje en el manejo de la vía aérea en pacientes con epiglotitis se determina según la capacidad respiratoria del paciente y su edad. El manejo de las vías respiratorias es de suma importancia y debe ser el manejo inicial cuando se sospecha de epiglotitis. Independientemente de la gravedad aparente de la enfermedad en el momento del diagnóstico, el deterioro puede ocurrir rápidamente. Si está disponible, un equipo designado para el manejo de la vía aérea crítica y equipo especializado para las vías respiratorias debe activarse inmediatamente cuando un paciente es diagnosticado con probable epiglotitis.

En pacientes con signos de obstrucción total o casi total de la vía aérea por epiglotitis, el control de la vía aérea precede a la evaluación diagnóstica. Recurre inmediatamente a subespecialistas disponibles con las habilidades necesarias para el manejo de la vía aérea crítica y procede primeramente con ventilación mediante Ambú® (bolsa válvula mascarilla o BVM), prestando especial atención a la técnica, incluido el tamaño y el sellado de la máscara, posicionamiento del paciente y volumen corriente (el volumen suficiente para expandir el tórax). La mayoría de los pacientes con este tipo de edema de tejidos blandos pueden ser oxigenados con éxito mediante un dispositivo Ambú®.

De ser posible, el paciente debe ser trasladado cuidadosamente a un quirófano acompañado por especialistas capacitados en manejo de vías respiratorias y el equipo necesario, sin preocuparse por la bata o preparación estéril en un primer momento.

Intubación endotraqueal

Si la ventilación mediante BVM, a pesar de usar una técnica óptima, no mantiene la oxigenación (es decir, oximetría de pulso por debajo del 80% o que baja rápidamente), realiza la intubación endotraqueal mientras se prepara todo para establecer una vía aérea quirúrgica, de acuerdo con el algoritmo de la vía aérea difícil. La intubación debe realizarse con un videolaringoscopio (preferido) o un laringoscopio directo (si el videolaringoscopio no está disponible) por el médico más experimentado presente. El laringoscopio se usa para elevar directamente la epiglotis y exponer la abertura glótica. No se deben usar métodos de levantamiento indirecto, como tensar el ligamento hioepiglótico colocando el laringoscopio en la valécula, independientemente de la forma o tipo de hoja.

Para pacientes con epiglotitis, particularmente para pacientes pediátricos en quienes el manejo de la vía aérea quirúrgica es mucho más difícil, este abordaje permite un solo intento de intubación utilizando el nivel máximo de tecnología disponible (por ejemplo, videolaringoscopio) antes de iniciar el manejo quirúrgico de la vía aérea. Los preparativos para establecer una vía aérea quirúrgica deben ocurrir en paralelo. Si el primer intento de intubar no fue exitoso pero se intentó sin usar el mejor equipo disponible en el hospital, se puede intentar una segunda ocasión con dicho equipo, antes de establecer una vía aérea quirúrgica, si el tiempo lo permite.

El objetivo es evitar el tiempo que puede transcurrir con múltiples intentos fallidos de intubación antes de proceder al manejo quirúrgico de la vía aérea en un niño persistentemente hipóxico. Cabe destacar que, cuando médicos con experiencia en el manejo de la vía aérea en niños lo intentan, la intubación endotraqueal casi siempre es exitosa en pacientes pediátricos con epiglotitis. Aunque la vía aérea supraglótica se estrecha por la epiglotis y los pliegues ariepiglóticos edematizados, el introito laríngeo (la luz) generalmente se mantiene pero es difícil de ver debido al edema supraglótico.

Manejo Quirúrgico de la Vía Aérea

Mientras que se debe preparar todo para establecer una vía aérea quirúrgica como plan de rescate inmediato para estos niños, el manejo de la vía aérea quirúrgica rara vez será necesario en los hospitales en los que existe amplia experiencia en el manejo de la vía aérea pediátrica. No intentes colocar un dispositivo supraglótico de vía aérea (p.e. máscara laríngea) porque estos dispositivos no son efectivos en pacientes con obstrucción aguda de las vías aéreas superiores o anatomía distorsionada.

Para el caso poco frecuente de que la intubación endotraqueal no se pueda realizar de manera oportuna, la vía aérea quirúrgica de emergencia sugerida varía según la edad:

- En niños menores de 12 años de edad, realiza una cricotiroidotomía con aguja. La cricotiroidotomía con aguja se puede realizar en pacientes de cualquier edad, pero se prefiere a la cricotiroidotomía quirúrgica en bebés y niños de hasta 10 a 12 años de edad, porque es anatómicamente más fácil de realizar y tiene menor riesgo de daño laríngeo y de las estructuras adyacentes.

- En pacientes mayores, realiza una cricotiroidotomía quirúrgica usando técnica de Seldinger o cricotiroidotomía quirúrgica usando técnica estándar o rápida.

Cuándo no es necesario intubar

Algunos niños mayores y la mayoría de los adultos sin datos de obstrucción severa de las vías respiratorias pueden tratarse en una unidad de cuidados intensivos sin someterse a una vía aérea artificial, siempre que los médicos capacitados con experiencia en el manejo de vías respiratorias estén disponibles de inmediato las 24 horas del día. La decisión de seleccionar este manejo dependerá de los recursos locales y la presentación del paciente. Los criterios de observación varían según la edad:

Niños mayores

En niños de seis años o más con epiglotitis infecciosa pero dificultad respiratoria leve, la decisión con respecto a la intubación endotraqueal versus observación debe ser individualizada. Se puede mantener a dichos pacientes en observación en una unidad de cuidados intensivos en lugar de intubación en los siguientes casos:

- Apariencia no tóxica: el inicio y la progresión de la enfermedad no han sido rápidos (es decir, los síntomas se desarrollan durante al menos 24 horas).

- La visualización directa, si se realiza, muestra obstrucción < del 50% de las vías respiratorias.

- La gravedad clínica y los hallazgos radiográficos sin visualización directa sugieren que las vías respiratorias no son críticas.

- No se prevé complicación adicional en la vía aérea distinta de la epiglotitis.

Adultos

Los adultos sin dificultad respiratoria grave y con < 50% de obstrucción de la luz laríngea (según lo determinado en el examen endoscópico) pueden ser inicialmente observados en una unidad de cuidados intensivos sin colocación de una vía aérea artificial. En series de casos retrospectivos de adultos con epiglotitis, la proporción de pacientes manejados con éxito sin colocación de una vía aérea artificial oscila entre 70 y 96%.

Los pacientes que se manejan sin colocación de una vía aérea artificial pueden presentar compromiso respiratorio agudo tardío requiriendo intervención de emergencia en la vía aérea. El potencial de deterioro rápido refuerza la necesidad de contar con un especialista con experiencia en el manejo de vías respiratorias y que esté disponible de inmediato y en todo momento para estos pacientes. En series de casos grandes, del 3 al 8% de los pacientes manejados inicialmente sin colocación de vía aérea artificial finalmente necesitaron intervención.

Tratamiento Antimicrobiano

Siempre que sea posible, se debe obtener un hemocultivo y, en pacientes intubados, un cultivo epiglótico antes de la administración de antibióticos. Los pacientes con epiglotitis infecciosa deben recibir terapia antimicrobiana empírica dirigida a los organismos más probables:

- Haemophilus influenzae tipo b

- Streptococcus pneumoniae, incluidas las cepas que pueden ser resistentes a la penicilina

- Streptococcus del grupo A

- Staphylococcus aureus, incluido S. aureus resistente a meticilina (MRSA)

Se recomienda tratamiento empírico con una cefalosporina de tercera generación (p.e. ceftriaxona o cefotaxima) y un agente antiestafilocócico (p.e. vancomicina o según la prevalencia local y la sensibilidad de los cultivos del MRSA). Además, se recomienda la vancomicina como agente antiestafilocócico en los siguientes pacientes:

- Pacientes con epiglotitis complicada por sepsis moderada a grave.

- Pacientes que pueden tener meningitis concomitante (dichos pacientes también deben recibir una cefalosporina de tercera o cuarta generación para la cobertura de neumococos o, en niños no vacunados, H. influenzae tipo b).

- Pacientes de áreas con una prevalencia elevada de MRSA resistente a la clindamicina

- Cuando los antecedentes del paciente sugieren la posibilidad de una reacción de hipersensibilidad grave a las penicilinas o cefalosporinas, la vancomicina más una quinolona o carbapenémico es una opción.

La interconsulta con un infectólogo pediatra puede ser de utilidad para orientar en las decisiones sobre el tratamiento con antibióticos y también se justifica para pacientes con una etiología infecciosa inusual o mala respuesta al tratamiento empírico inicial. Una vez que se dispone de los resultados del cultivo y susceptibilidad, el régimen debe ajustarse para proporcionar cobertura del organismo aislado. Se desconoce la duración óptima del tratamiento con antibióticos en la epiglotitis. La mayoría de los médicos indican un esquema por 7 a 10 días dependiendo de la respuesta del paciente. Puede ser necesario un tratamiento más prolongado en pacientes con bacteriemia, meningitis o inmunodeficiencia. Parte del tratamiento se puede administrar por vía oral si el paciente mejora clínicamente y se dispone de un antibiótico oral apropiado.

Tratamientos Complementarios

Los broncodilatadores y glucocorticoides parenterales se han usado como tratamientos complementarios para pacientes con epiglotitis, pero estos fármacos no son necesarios. No se recomienda el uso de glucocorticoides en el tratamiento inicial de pacientes con epiglotitis. La evidencia directa de un beneficio en el uso de glucocorticoides para pacientes con epiglotitis es pobre. En estudios retrospectivos, el tratamiento con glucocorticoides no se asoció con menos días de hospitalización, tiempo de intubación o la duración de la estancia en la unidad de cuidados intensivos, quizá porque los glucocorticoides se administraron selectivamente a pacientes más enfermos.

Hay poca información publicada sobre los efectos adversos de los glucocorticoides en la epiglotitis. Se informó sangrado gastrointestinal con requerimiento de transfusión sanguínea. Por otro lado, el beneficio de la administración de epinefrina racémica, como medida para reducir el edema en pacientes con epiglotitis antes de la intervención definitiva en las vías respiratorias, no está establecido. El manejo oportuno y efectivo de las vías respiratorias es la intervención clave. El uso de medicamentos nebulizados en niños pequeños puede causar temor y ansiedad en algunos casos, lo que puede agravar el compromiso de la vía aérea.

Cuidados y Evaluación del Paciente

Los pacientes con epiglotitis deben monitorearse en una unidad de cuidados intensivos (ya sea que se haya colocado o no una vía aérea artificial). La evaluación diaria de la supraglotis es necesaria para valorar la respuesta al tratamiento, buscar complicaciones (p.e. absceso epiglótico) y monitorear el riesgo de obstrucción de la vía aérea tardía (en pacientes tratados sin vía aérea artificial). Los niños deben ser manejados en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Los pacientes que están intubados durante el tratamiento de la epiglotitis requieren cuidados meticulosos de enfermería respiratoria y succión.

Debe evitarse la extubación inadvertida. La intubación generalmente es necesaria durante dos o tres días antes de que la extubación se pueda realizar de manera segura. Los criterios para la extubación incluyen:

- Resolución del edema epiglótico y/o supraglótico según lo indicado por laringoscopia y/o una fuga de aire alrededor de la vía aérea artificial.

- Defervescencia.

- Capacidad de tragar sin dolor.

La inflamación epiglótica generalmente mejora después de dos a tres días de terapia antimicrobiana para la epiglotitis causada por Haemophilus influenzae tipo b (Hib). Un curso más prolongado puede ser más común en etiologías distintas de Hib. La persistencia de edema epiglótico más allá de 72 horas debe evaluarse caso por caso, teniendo en cuenta las siguientes causas:

- Un régimen antimicrobiano potencialmente ineficaz.

- Desarrollo de un absceso epiglótico u otra complicación.

- Un curso más indolente compatible con el microbio causante (p.e. S. pyogenes).

La fiebre persistente puede estar relacionada con el desarrollo de un foco de infección secundario (p. ej., neumonía), infección nosocomial o una reacción al tratamiento antimicrobiano (es decir, fiebre secundaria a fármacos, siendo un diagnóstico de exclusión). Los pacientes deben ser evaluados para detectar manifestaciones extraepiglóticas (p.e. neumonía), particularmente si se aísla un patógeno que frecuentemente causa enfermedad invasiva en otros sitios (p.e. S. pneumoniae, Hib). La evaluación adicional de las manifestaciones extraepiglóticas se guía por los hallazgos clínicos. La interconsulta con un infectólogo puede ser útil en casos de edema epiglótico persistente o fiebre prolongada si la causa no es evidente.

Causas poco comunes

Una inmunodeficiencia es una posible razón por la cual los niños con esquema de vacunación completo (es decir, los niños que han recibido al menos tres vacunas conjugadas) pueden desarrollar epiglotitis por Haemophilus influenzae tipo b (Hib) o epiglotitis neumocócica con un serotipo contenido en la vacuna antineumocócica. En tales niños, sugerimos consultar con un especialista en inmunología para determinar el mejor manejo. Existe también susceptibilidad genética en algunos pacientes, que puede ser causa de la falla de la vacuna contra Hib.

Pronóstico del Paciente

La mayoría de los pacientes con epiglotitis aguda se recuperan sin complicaciones o secuelas en vías respiratorias u otros problemas si la vía aérea se asegura rápidamente y se administra el tratamiento antimicrobiano apropiado. La lesión relacionada con la hipoxemia, que ocurre antes de la intervención de la vía aérea o que resulta de la progresión de la sepsis asociada después de la instauración del tratamiento, no siempre es reversible. La mayoría de las muertes son el resultado de un paro cardiorrespiratorio (secundario a la obstrucción de las vías respiratorias) y/o retrasos en el manejo o para asegurar la vía aérea.

La muerte también puede ser una complicación de la hipoxemia o la sepsis. La traqueostomía está reservada para pacientes en los que la intubación endotraqueal no tiene éxito. En las series de casos, la proporción de pacientes que requieren traqueostomía varía de 0 a aproximadamente 5%. Los pacientes que requieren traqueostomía pueden tener complicaciones relacionadas con la traqueotomía (p..e. complicaciones de la herida, fístula traqueocutánea)

Complicaciones de la Epiglotitis

Las complicaciones que se pueden presentar posterior a la epiglotitis incluye la obstrucción de las vías respiratorias es inusual, pero puede ocurrir de manera impredecible en cualquier momento de la enfermedad. Además, la epiglotitis se puede ver complicada por:

Absceso epiglótico

El absceso epiglótico puede ser el resultado de una infección epiglótica coalescente o una infección secundaria de un mucocele epiglótico. El absceso epiglótico ocurre predominantemente en adultos y puede complicar hasta el 30% de los casos. Se ha descrito un paciente de 17 años con un absceso del pliegue ariepiglótico que se presentó como epiglotitis. Los pacientes con absceso epiglótico tienen síntomas más graves y tienen un mayor riesgo de compromiso de la vía aérea en comparación con aquellos sin esta complicación. El absceso epiglótico puede diagnosticarse mediante visualización directa o tomografía computarizada (que debe realizarse solo en pacientes con vía aérea estable). El tratamiento del absceso epiglótico requiere drenaje además del tratamiento de la vía aérea y el tratamiento con antibióticos.

Infección secundaria

La infección secundaria (p.e. neumonía, adenitis cervical, celulitis, artritis séptica y meningitis) puede ser consecuencia de bacteriemia o extensión directa. La meningitis es rara.

Epiglotitis necrotizante

La epiglotitis necrotizante es una complicación rara de la epiglotitis en pacientes con inmunodeficiencia (p.e. infección por VIH, linfohistiocitosis hemofagocítica).

Muerte

Las tasas de mortalidad en niños y adultos son <1 y ≤3.3%, respectivamente. La muerte casi siempre se debe a una obstrucción aguda de las vías respiratorias. La mayoría de las muertes ocurren camino al hospital o poco después de la llegada.

Referencias Bibliográficas

Rafei K, Lichenstein R. Airway infectious disease emergencies. Pediatr Clin North Am 2006; 53:215.

Cherry JD. Epiglottitis (supraglottitis). In: Textbook of Pediatric Infectious Diseases, 6th, Feigin RD, Cherry JD, Demmler-Harrison GJ, Kaplan SL (Eds), Saunders, Philadelphia 2009. p.244.

Fleisher GR. Infectious disease emergencies. In: Textbook of Pediatric Emergency Medicine, 5th ed, Fleisher GR, Ludwig S, Henretig FM (Eds), Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2006. p.783.

Sato S, Kuratomi Y, Inokuchi A. Pathological characteristics of the epiglottis relevant to acute epiglottitis. Auris Nasus Larynx 2012; 39:507.

Glynn F, Fenton JE. Diagnosis and management of supraglottitis (epiglottitis). Curr Infect Dis Rep 2008; 10:200.

Stroud RH, Friedman NR. An update on inflammatory disorders of the pediatric airway: epiglottitis, croup, and tracheitis. Am J Otolaryngol 2001; 22:268.

Shah RK, Roberson DW, Jones DT. Epiglottitis in the Hemophilus influenzae type B vaccine era: changing trends. Laryngoscope 2004; 114:557.

Tanner K, Fitzsimmons G, Carrol ED, et al. Haemophilus influenzae type b epiglottitis as a cause of acute upper airways obstruction in children. BMJ 2002; 325:1099.

Devlin B, Golchin K, Adair R. Paediatric airway emergencies in Northern Ireland, 1990-2003. J Laryngol Otol 2007; 121:659.

González Valdepeña H, Wald ER, Rose E, et al. Epiglottitis and Haemophilus influenzae immunization: the Pittsburgh experience–a five-year review. Pediatrics 1995; 96:424.

Solomon P, Weisbrod M, Irish JC, Gullane PJ. Adult epiglottitis: the Toronto Hospital experience. J Otolaryngol 1998; 27:332.

Somenek M, Le M, Walner DL. Membranous laryngitis in a child. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2010; 74:704.

Mazenq J, Retornaz K, Vialet R, Dubus JC. [Acute epiglottitis due to group A β-hemolytic streptococcus in a child]. Arch Pediatr 2015; 22:613.

Sivakumar S, Latifi SQ. Varicella with stridor: think group A streptococcal epiglottitis. J Paediatr Child Health 2008; 44:149.

Mayo-Smith MF, Spinale JW, Donskey CJ, et al. Acute epiglottitis. An 18-year experience in Rhode Island. Chest 1995; 108:1640.

Frantz TD, Rasgon BM, Quesenberry CP Jr. Acute epiglottitis in adults. Analysis of 129 cases. JAMA 1994; 272:1358.

Kucera CM, Silverstein MD, Jacobson RM, et al. Epiglottitis in adults and children in Olmsted County, Minnesota, 1976 through 1990. Mayo Clin Proc 1996; 71:1155.

Torkkeli T, Ruoppi P, Nuutinen J, Kari A. Changed clinical course and current treatment of acute epiglottitis in adults a 12-year experience. Laryngoscope 1994; 104:1503.

Isakson M, Hugosson S. Acute epiglottitis: epidemiology and Streptococcus pneumoniae serotype distribution in adults. J Laryngol Otol 2011; 125:390.

Chroboczek T, Cour M, Hernu R, et al. Long-term outcome of critically ill adult patients with acute epiglottitis. PLoS One 2015; 10:e0125736.

Lacroix J, Gauthier M, Lapointe N, et al. Pseudomonas aeruginosa supraglottitis in a six-month-old child with severe combined immunodeficiency syndrome. Pediatr Infect Dis J 1988; 7:739.

Walsh TJ, Gray WC. Candida epiglottitis in immunocompromised patients. Chest 1987; 91:482.

Myer CM 3rd. Candida epiglottitis: clinical implications. Am J Otolaryngol 1997; 18:428.

Abou Zahr A, Saad Aldin E, Yunyongying P. Histoplasma epiglottitis in a patient with Crohn’s disease maintained on infliximab, prednisone, and azathioprine. Int J Infect Dis 2013; 17:e650.

Harjacek M, Kornberg AE, Yates EW, Montgomery P. Thermal epiglottitis after swallowing hot tea. Pediatr Emerg Care 1992; 8:342.

Kulick RM, Selbst SM, Baker MD, Woodward GA. Thermal epiglottitis after swallowing hot beverages. Pediatrics 1988; 81:441.

Lai SH, Wong KS, Liao SL, Chou YH. Non-infectious epiglottitis in children: two cases report. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2000; 55:57.

Kavanagh KR, Batti JS. Traumatic epiglottitis after foreign body ingestion. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2008; 72:901.

Mayo-Smith MF, Spinale J. Thermal epiglottitis in adults: a new complication of illicit drug use. J Emerg Med 1997; 15:483.

Rosbe KW, Perez-Atayde AR, Roberson DW, Kenna M. Pathology forum: quiz case 1. Diagnosis: posttransplant lymphoproliferative disease (PTLD) of the epiglottis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2000; 126:1153; discussion 1157.

de Diego JI, Prim MP, Hardisson D, et al. Graft-vs-host disease as a cause of enlargement of the epiglottis in an immunocompromised child. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2001; 127:439.

Aono Y, Imokawa S, Uto T, et al. Granulomatosis with polyangiitis involving the epiglottis. Respirol Case Rep 2017; 5:e00226.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Progress toward elimination of Haemophilus influenzae type b invasive disease among infants and children–United States, 1998-2000. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2002; 51:234.

Garpenholt O, Hugosson S, Fredlund H, et al. Epiglottitis in Sweden before and after introduction of vaccination against Haemophilus influenzae type b. Pediatr Infect Dis J 1999; 18:490.

Garner D, Weston V. Effectiveness of vaccination for Haemophilus influenzae type b. Lancet 2003; 361:395.

Guldfred LA, Lyhne D, Becker BC. Acute epiglottitis: epidemiology, clinical presentation, management and outcome. J Laryngol Otol 2008; 122:818.

McVernon J, Slack MP, Ramsay ME. Changes in the epidemiology of epiglottitis following introduction of Haemophilus influenzae type b (Hib) conjugate vaccines in England: a comparison of two data sources. Epidemiol Infect 2006; 134:570.

Senior BA, Radkowski D, MacArthur C, et al. Changing patterns in pediatric supraglottitis: a multi-institutional review, 1980 to 1992. Laryngoscope 1994; 104:1314.

Wood N, Menzies R, McIntyre P. Epiglottitis in Sydney before and after the introduction of vaccination against Haemophilus influenzae type b disease. Intern Med J 2005; 35:530.

Nakamura H, Tanaka H, Matsuda A, et al. Acute epiglottitis: a review of 80 patients. J Laryngol Otol 2001; 115:31.

Gorelick MH, Baker MD. Epiglottitis in children, 1979 through 1992. Effects of Haemophilus influenzae type b immunization. Arch Pediatr Adolesc Med 1994; 148:47.

Briem B, Thorvardsson O, Petersen H. Acute epiglottitis in Iceland 1983-2005. Auris Nasus Larynx 2009; 36:46.

Faden H. The dramatic change in the epidemiology of pediatric epiglottitis. Pediatr Emerg Care 2006; 22:443.

Lee AC, Lam SY. Life threatening acute epiglottitis in acute leukemia. Leuk Lymphoma 2002; 43:665.

Cocks HC, Johnson IJ. Acute epiglottitis: a presentation of haemophagocytic lymphohistiocytosis. J Laryngol Otol 2001; 115:819.

Murray JC, Chiu JK, Dorfman SR, Ogden AK. Epiglottitis following preparation for allogeneic bone marrow transplantation. Bone Marrow Transplant 1995; 15:997.

Charuvanij S, Houghton KM. Acute epiglottitis as the initial presentation of pediatric Systemic Lupus Erythematosus. Pediatr Rheumatol Online J 2009; 7:19.

Ambrosino DM, Schiffman G, Gotschlich EC, et al. Correlation between G2m(n) immunoglobulin allotype and human antibody response and susceptibility to polysaccharide encapsulated bacteria. J Clin Invest 1985; 75:1935.

Granoff DM, Pandey JP, Boies E, et al. Response to immunization with Haemophilus influenzae type b polysaccharide-pertussis vaccine and risk of Haemophilus meningitis in children with the Km(1) immunoglobulin allotype. J Clin Invest 1984; 74:1708.

Tejani A, Mahadevan R, Dobias B, et al. Occurrence of HLA types in H. influenzae type B disease. Tissue Antigens 1981; 17:205.

Whisnant JK, Rogentine GN, Gralnick MA, et al. Host factors and antibody response Haemophilus influenza type b meningitis and epiglottitis. J Infect Dis 1976; 133:448.

Ng HL, Sin LM, Li MF, et al. Acute epiglottitis in adults: a retrospective review of 106 patients in Hong Kong. Emerg Med J 2008; 25:253.

Chang YL, Lo SH, Wang PC, Shu YH. Adult acute epiglottitis: experiences in a Taiwanese setting. Otolaryngol Head Neck Surg 2005; 132:689.

Wolf M, Strauss B, Kronenberg J, Leventon G. Conservative management of adult epiglottitis. Laryngoscope 1990; 100:183.

Park KW, Darvish A, Lowenstein E. Airway management for adult patients with acute epiglottitis: a 12-year experience at an academic medical center (1984-1995). Anesthesiology 1998; 88:254.

Suzuki S, Yasunaga H, Matsui H, et al. Factors associated with severe epiglottitis in adults: Analysis of a Japanese inpatient database. Laryngoscope 2015; 125:2072.

BERENBERG W, KEVY S. Acute epiglottitis in childhood; a serious emergency, readily recognized at the bedside. N Engl J Med 1958; 258:870.

Losek JD, Dewitz-Zink BA, Melzer-Lange M, Havens PL. Epiglottitis: comparison of signs and symptoms in children less than 2 years old and older. Ann Emerg Med 1990; 19:55.

RABE EF. Infectious croup; Hemophilus influenzae type B croup. Pediatrics 1948; 2:559.

Johnson GK, Sullivan JL, Bishop LA. Acute epiglottitis. Review of 55 cases and suggested protocol. Arch Otolaryngol 1974; 100:333.

Battaglia JD, Lockhart CH. Management of acute epiglottitis by nasotracheal intubation. Am J Dis Child 1975; 129:334.

Tibballs J, Watson T. Symptoms and signs differentiating croup and epiglottitis. J Paediatr Child Health 2011; 47:77.

Hébert PC, Ducic Y, Boisvert D, Lamothe A. Adult epiglottitis in a Canadian setting. Laryngoscope 1998; 108:64.

Oropharyngeal examination for suspected epiglottitis. Am J Dis Child 1988; 142:1261.

Damm M, Eckel HE, Jungehülsing M, Roth B. Management of acute inflammatory childhood stridor. Otolaryngol Head Neck Surg 1999; 121:633.

Damm M, Eckel HE, Jungehülsing M, Roth B. Airway endoscopy in the interdisciplinary management of acute epiglottitis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1996; 38:41.

Vauthy PA, Reddy R. Acute upper airway obstruction in infants and children. Evaluation by the fiberoptic bronchoscope. Ann Otol Rhinol Laryngol 1980; 89:417.

Sobol SE, Zapata S. Epiglottitis and croup. Otolaryngol Clin North Am 2008; 41:551.

Carey MJ. Epiglottitis in adults. Am J Emerg Med 1996; 14:421.

Ehara H. Tenderness over the hyoid bone can indicate epiglottitis in adults. J Am Board Fam Med 2006; 19:517.

Madhotra D, Fenton JE, Makura ZG, et al. Airway intervention in adult supraglottitis. Ir J Med Sci 2004; 173:197.

Molteni RA. Epiglottitis: incidence of extraepiglottic infection: report of 72 cases and review of the literature. Pediatrics 1976; 58:526.

Ragosta KG, Orr R, Detweiler MJ. Revisiting epiglottitis: a protocol–the value of lateral neck radiographs. J Am Osteopath Assoc 1997; 97:227.

Ducic Y, Hébert PC, MacLachlan L, et al. Description and evaluation of the vallecula sign: a new radiologic sign in the diagnosis of adult epiglottitis. Ann Emerg Med 1997; 30:1.

Schumaker HM, Doris PE, Birnbaum G. Radiographic parameters in adult epiglottitis. Ann Emerg Med 1984; 13:588.

Hung TY, Li S, Chen PS, et al. Bedside ultrasonography as a safe and effective tool to diagnose acute epiglottitis. Am J Emerg Med 2011; 29:359.e1.

Werner SL, Jones RA, Emerman CL. Sonographic assessment of the epiglottis. Acad Emerg Med 2004; 11:1358.

Ko DR, Chung YE, Park I, et al. Use of bedside sonography for diagnosing acute epiglottitis in the emergency department: a preliminary study. J Ultrasound Med 2012; 31:19.

Stankiewicz JA, Bowes AK. Croup and epiglottitis: a radiologic study. Laryngoscope 1985; 95:1159.

Hafidh MA, Sheahan P, Keogh I, Walsh RM. Acute epiglottitis in adults: a recent experience with 10 cases. J Laryngol Otol 2006; 120:310.

Chan KO, Pang YT, Tan KK. Acute epiglottitis in the tropics: is it an adult disease? J Laryngol Otol 2001; 115:715.

McEwan J, Giridharan W, Clarke RW, Shears P. Paediatric acute epiglottitis: not a disappearing entity. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003; 67:317.

Lee SS, Schwartz RH, Bahadori RS. Retropharyngeal abscess: epiglottitis of the new millennium. J Pediatr 2001; 138:435.

Cherry JD. Clinical practice. Croup. N Engl J Med 2008; 358:384.

Bjornson CL, Johnson DW. Croup. Lancet 2008; 371:329.

Yen K, Flanary V, Estel C, et al. Traumatic epiglottitis. Pediatr Emerg Care 2003; 19:27.

Kabbani M, Goodwin SR. Traumatic epiglottis following blind finger sweep to remove a pharyngeal foreign body. Clin Pediatr (Phila) 1995; 34:495.

Li SF, Siegel B, Hidalgo I, et al. Laryngopyocoele: an unusual cause of a sore throat. Am J Emerg Med 2012; 30:1655.e1.

Rafei K, Lichenstein R. Airway infectious disease emergencies. Pediatr Clin North Am 2006; 53:215.

Sobol SE, Zapata S. Epiglottitis and croup. Otolaryngol Clin North Am 2008; 41:551.

Andreassen UK, Baer S, Nielsen TG, et al. Acute epiglottitis–25 years experience with nasotracheal intubation, current management policy and future trends. J Laryngol Otol 1992; 106:1072.

Andreassen UK, Husum B, Tos M, Leth N. Acute epiglottitis in adults. A management protocol based on a 17-year material. Acta Anaesthesiol Scand 1984; 28:155.

Stroud RH, Friedman NR. An update on inflammatory disorders of the pediatric airway: epiglottitis, croup, and tracheitis. Am J Otolaryngol 2001; 22:268.

Cantrell RW, Bell RA, Morioka WT. Acute epiglottitis: intubation versus tracheostomy. Laryngoscope 1978; 88:994.

Schloss MD, Hannallah R, Baxter JD. Acute epiglottitis: 26 years’ experience at the Montreal Children’s Hospital. J Otolaryngol 1979; 8:259.

Schuller DE, Birck HG. The safety of intubation in croup and epiglottitis: an eight-year follow-up. Laryngoscope 1975; 85:33.

Heldtander P, Lee P. Treatment of acute epiglottitis in children by long-term intubation. Acta Otolaryngol 1973; 75:379.

Allen TH, Steven IM. Prolonged nasotracheal intubation in infants and children. Br J Anaesth 1972; 44:835.

Cherry JD. Epiglottitis (supraglottitis). In: Textbook of Pediatric Infectious Diseases, 6th, Feigin RD, Cherry JD, Demmler-Harrison GJ, Kaplan SL (Eds), Saunders, Philadelphia 2009. p.244.

Mayo-Smith MF, Spinale JW, Donskey CJ, et al. Acute epiglottitis. An 18-year experience in Rhode Island. Chest 1995; 108:1640.

Berger G, Landau T, Berger S, et al. The rising incidence of adult acute epiglottitis and epiglottic abscess. Am J Otolaryngol 2003; 24:374.

Katori H, Tsukuda M. Acute epiglottitis: analysis of factors associated with airway intervention. J Laryngol Otol 2005; 119:967.

Solomon P, Weisbrod M, Irish JC, Gullane PJ. Adult epiglottitis: the Toronto Hospital experience. J Otolaryngol 1998; 27:332.

Deeb ZE, Yenson AC, DeFries HO. Acute epiglottitis in the adult. Laryngoscope 1985; 95:289.

Damm M, Eckel HE, Jungehülsing M, Roth B. Airway endoscopy in the interdisciplinary management of acute epiglottitis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1996; 38:41.

McEwan J, Giridharan W, Clarke RW, Shears P. Paediatric acute epiglottitis: not a disappearing entity. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003; 67:317.

Trollfors B, Nylén O, Strangert K. Acute epiglottitis in children and adults in Sweden 1981-3. Arch Dis Child 1990; 65:491.

Hébert PC, Ducic Y, Boisvert D, Lamothe A. Adult epiglottitis in a Canadian setting. Laryngoscope 1998; 108:64.

Ng HL, Sin LM, Li MF, et al. Acute epiglottitis in adults: a retrospective review of 106 patients in Hong Kong. Emerg Med J 2008; 25:253.

Chang YL, Lo SH, Wang PC, Shu YH. Adult acute epiglottitis: experiences in a Taiwanese setting. Otolaryngol Head Neck Surg 2005; 132:689.

Guldfred LA, Lyhne D, Becker BC. Acute epiglottitis: epidemiology, clinical presentation, management and outcome. J Laryngol Otol 2008; 122:818.

Frantz TD, Rasgon BM, Quesenberry CP Jr. Acute epiglottitis in adults. Analysis of 129 cases. JAMA 1994; 272:1358.

Dort JC, Frohlich AM, Tate RB. Acute epiglottitis in adults: diagnosis and treatment in 43 patients. J Otolaryngol 1994; 23:281.

Shapira Galitz Y, Shoffel-Havakuk H, Cohen O, et al. Adult acute supraglottitis: Analysis of 358 patients for predictors of airway intervention. Laryngoscope 2017; 127:2106.

Gerrish SP, Jones AS, Watson DM, Wight RG. Adult epiglottitis. Br Med J (Clin Res Ed) 1987; 295:1183.

Ward MA. Emergency department management of acute respiratory infections. Semin Respir Infect 2002; 17:65.

Shah RK, Roberson DW, Jones DT. Epiglottitis in the Hemophilus influenzae type B vaccine era: changing trends. Laryngoscope 2004; 114:557.

Asher MI. Infections of the upper respiratory tract. In: Pediatric Respiratory Medicine, Taussig LM, Landau LI (Eds), Mosby, St. Louis 1999. p.540.

Baxter FJ, Dunn GL. Acute epiglottitis in adults. Can J Anaesth 1988; 35:428.

Glynn F, Fenton JE. Diagnosis and management of supraglottitis (epiglottitis). Curr Infect Dis Rep 2008; 10:200.

DiTirro FR, Silver MH, Hengerer AS. Acute epiglottitis: evolution of management in the community hospital. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1984; 7:145.

Kyrcz RW, Indyk D. Atypical acute epiglottitis with gastrointestinal bleeding. J Fam Pract 1988; 27:102.

Battaglia JD, Lockhart CH. Management of acute epiglottitis by nasotracheal intubation. Am J Dis Child 1975; 129:334.

Ladhani SN, Davila S, Hibberd ML, et al. Association between single-nucleotide polymorphisms in Mal/TIRAP and interleukin-10 genes and susceptibility to invasive haemophilus influenzae serotype b infection in immunized children. Clin Infect Dis 2010; 51:761.

Nakamura H, Tanaka H, Matsuda A, et al. Acute epiglottitis: a review of 80 patients. J Laryngol Otol 2001; 115:31.

Corbett HJ, Mann KS, Mitra I, et al. Tracheostomy–a 10-year experience from a UK pediatric surgical center. J Pediatr Surg 2007; 42:1251.

Fleisher GR. Infectious disease emergencies. In: Textbook of Pediatric Emergency Medicine, 5th ed, Fleisher GR, Ludwig S, Henretig FM (Eds), Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2006. p.783.

Stack BC Jr, Ridley MB. Epiglottic abscess. Head Neck 1995; 17:263.

Reed J, Shah RK, Jantausch B, Choi SS. Aryepiglottic abscess manifesting as epiglottitis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2009; 135:953.

Wolf M, Strauss B, Kronenberg J, Leventon G. Conservative management of adult epiglottitis. Laryngoscope 1990; 100:183.

Molteni RA. Epiglottitis: incidence of extraepiglottic infection: report of 72 cases and review of the literature. Pediatrics 1976; 58:526.

Torkkeli T, Ruoppi P, Nuutinen J, Kari A. Changed clinical course and current treatment of acute epiglottitis in adults a 12-year experience. Laryngoscope 1994; 104:1503.